近日,武汉大学化学与分子科学学院雷爱文/李武团队在国际权威学术期刊《自然·合成》(Nature Synthesis)发表题为“Nickel-catalysed deuteration of benzylic C(sp3)–H bonds using D2O”的研究论文。该团队成功开发出一种异相镍催化体系,使用重水作为氘源对芳烃苄位C(sp3)–H实现选择性氢氘交换反应。化学与分子科学学院2022级博士研究生邱飞羽为论文的第一作者,雷爱文教授和李武教授为论文通讯作者,武汉大学化学与分子科学学院为第一署名单位。

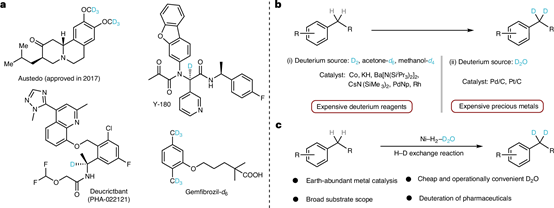

氘标记化合物在药物开发、生物分析及基础科研等领域中具有广泛的应用。正如诺贝尔奖得主詹姆斯·布莱克所说:“发现新药最高效的办法是从老药入手”。近年来,将氘原子掺入药物被认为是开发新药的一种重要工具。例如,首个用于治疗亨廷顿病相关疾病的氘标记药物氘代丁苯那嗪于2017年获批。最近开发出了许多高效的氘标记技术策略,包括在 C(sp2)–H 键上直接进行氢同位素交换(HIE)反应,这使得能够在不重新合成且不显著改变分子结构的情况下将氘直接引入原料中。相比之下,在 C(sp3)-H 位置(例如苄位)直接进行 HIE 在该领域仍是一个挑战。

苄位C(sp3)–H键,特别是伯碳中的C(sp3)–H键,在药物和生物活性分子中普遍存在,其选择性修饰(如甲基化、氟化或氘代)可显著改变分子构象、溶解度和药代动力学特性。此外,在候选药物的优化过程中,三氘甲基(CD₃)的引入可通过同位素效应延长药物代谢周期,并开发了一些临床上重要的氘代化合物。因此,开发针对小分子药物中存在的苄位选择性和实用性氘标记方法受到广泛关注。然而迄今为止,所有已知的用于苄位氘标记的催化反应大多都依赖于昂贵的贵金属或氘代试剂。

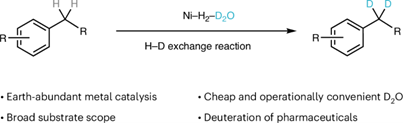

近年来,使用廉价的地球丰产金属(EAM)的催化剂开发已取得了显著成就。值得注意的是,对金属周围局部环境的精细调节是使其在特定催化反应中得以应用的关键。近年的材料科学研究表明,将氮掺杂剂掺入负载型金属材料中可能会提高其催化性能。在过去十年中,在无机载体上对含氮配体的金属前体进行热解已成为制造各种活性和选择性纳米粒子的通用方法。基于这一策略,作者设想通过氮掺杂来提高催化剂活性,并且在氢气氛围下活化催化剂,构建重水和多相镍催化剂(Ni-H2-D2O)体系,以实现制备氘高氘代率的氘代分子砌块、药物分子和生物活性分子。

为了解决上述挑战性难题,作者通过调整添加的氮配体并借助H2等活性添加剂的辅助提高催化剂活性。相较于之前的报道,该策略使用地球丰产金属和重水的组合替代贵金属与氘气,底物范围广,官能团耐受性高。值得提出的是,该方法还成功应用于天然产物和药物的后期氘标记修饰。机理研究表明,反应过程中添加H2对同位素交换过程至关重要。本研究不仅为苄位C(sp3)–H键氘标记提供了一种简便,绿色,高效的方法,同时开发的这种金属-H2-D2O体系预计可以应用于更多用于制备氘标记化合物的催化反应中。

近年来,李武教授聚焦氘标记化学,取得了一系列重要进展,以通讯/共同通讯作者身份发表论文17篇,其中包括:Nature、Nat. Catal.、Nat. Synth.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Nat. Commun.等。