18岁,是属于高考的年纪。

有人考上了武汉大学,

有人考上了其他大学。

而11月10日要聚会的我们,

刚好都是前者。

今天要给各位“珈”人带来

一个化学系师兄18岁高考那年的故事。

图 / @武汉大学新浪微博

我的十八岁是1979年。

和每一个高考季的学生一样,这一年的首要任务是高考。如果能考上我们县里的京山师范,就可以吃上商品粮,改变世代务农的人生命运。而仅仅一年多以前,作为一个农村的孩子,上大学、吃商品粮,即使在对人生的幻想中都是不可能出现的选项。

1976年夏,我在由几个村组成的管理区三台中学读完初中,这本是在一个村小的基础上戴帽成立的初中。那个时候也不上课,老师每天和生产队长一样安排学生第二天要从事的劳动。这些劳动没有报酬,但比起回到生产队的劳动还是要轻松一点,同时,还有那么多来自不同村里的小伙伴,大家在一起十分的快乐。

更重要的是,这是毛主席给我们指引的教育路线,到农村这个广阔的天地里接受贫下中农的再教育。虽然,对于我们来说,贫下中农也就是生产队里的那些人,从播种、插秧、割谷,到把谷子挑到粮管所交给国家,然后回家饿着肚子吃红薯、菜饭充饥。这些我们都干过了,实在想不出贫下中农还有什么没教育我们的。

农村是广阔的,可站在山顶上,能看到的几座山头还是我们生产队的那几座。那层峦叠嶂的远山,都是别的生产队的,我们别说去改造了,砍一棵柴也是不行的。但既然是毛主席指引的道路,那一定是光明的道路。于是我们高唱着“满山的松树青又青,满山的翠竹根连根”的歌儿,在老师的带领下,到巴家冲砖头坳的大山深处建房开荒。

我们举着红旗,背着背包,清脆、纯净的歌声在翠绿的山间回荡,模仿鸟鸣吹一声口哨,就有满山的鸟儿一起合唱。蔚蓝的天空下雪白的云朵在青翠的山峰间飘过,灿烂的阳光洒在我们青春稚嫩的脸上。在这无限美好的青春时光里,我们可以走进这美好的大自然,沐浴着毛主席的光辉,而不是坐在教室里上那些资产阶级的文化课,这该是多么的幸福啊!

不过,虽然说不上课是挺好的,但每天劳动,尤其是总是吃不饱还要劳动还是十分的难熬。我们还是盼望两年的初中结束了能到镇上读高中。初中所在的三台离家15里山路,每天上学翻山越岭,需要一个半小时,小跑步75分钟也能到。到镇上有40里路,住校,周末回家只要走6个小时就到了。镇上我只去过两次,没有什么印象,我哥哥刚在那里读完高中。听他说镇上有上百户人家,比只有十几户人家的管理区大多了。而且还听说镇上的杨集中学除了搞劳动,还有老师上课。能到杨集上完高中再回生产队干农活,也算是见过世面的了。因此,杨集中学令我心向往之。

不过这种向往没有持续太长时间,初一下学期,上面宣布我们的三台中学再“戴帽”成为高中。比我早一年的人初二毕业就地升为高中。这样,走6个小时到镇上上高中的梦想就彻底破灭了。在我们农村,如果没有学上了,就必须回家和大人一起干活。可对十四五岁的孩子来说许多农活还太重了,于是只好圈在学校里,等所谓高中毕业了,十七八岁时再回生产队干活。在干部们看来,反正也不上课,圈在哪里都一样。

图 / @武汉大学新浪微博

1976年秋天,我们算是高一了。那时想,回家种地只是时间问题了,农村的孩子不可能有任何其他的出路,当农民种地是大家共同的归宿,只是希望能晚一点就好。虽然我们坚信毛主席会给我们带来幸福生活,但两年后高中毕业就得回家,这是一条死线,始终缠绕在我们每个人的心头。

一旦回家,各人在自己的生产队干活,起早贪黑,全年无休,即使就是隔壁村的同学,见一面也是很难了。什么时候面朝黄土背朝天的农民能过上幸福生活,当时我想反正这辈子是看不到的了。回家务农,无以复加的劳累还在其次,更难受的是无休无止的饥饿。我们家是山区,但旱涝保收,即使解放前的贫农也有瓦房住。绿水青山,人口密度低的山区,在农业社会还是很好的地方。但后来,无论是丰收还是歉收,上面的指标总是要将生产队生产的大部分粮食上交,只有少量的生长得不好的谷子留下来,给全生产队200多人平分。每个月能分到的粮食总是远远填不饱肚子,饥饿总是如影随形。这些粮食上交后是给到城里吃商品粮的人了,而农村的人变成吃商品粮的城里人,那是痴心妄想。

因此,这种饥饿,不仅仅是我们自己,还有我们下一代的下一代。我们格外珍惜这最后的时光。每天劳动结束,我们就在只有一个篮球场大的操场上尽情玩耍,到河里游泳,到山上采蘑菇。能在哪里找到一本小说,就大家传着看。

就这样经过了毛主席逝世、四人帮粉碎,转眼到了1977年秋,进入高二,我那时最后的一年快乐时光。每天劳动实在是太累了。1977年上半年我们听说镇上的杨集中学已经不是每天劳动,开始上课了;而我们直到1977年下半年,劳动才少了一些,每个星期有3天上半天的课。没有课本,但数学老师给我们讲了全等三角形,语文老师还给我们讲了一首名为《暮投石壕村》的唐诗。

图 / @武汉大学新浪微博

虽然,这首诗中每一段的句子数量都不一样,一点也不像平常歌颂毛主席的那些字数相同、四句一段的诗歌,但还是让我们耳目一新,原来诗歌每段的行数是可以不一样的!那时候我们也不知道唐诗中还有像“白日依山尽”这样的诗。1977年10月底的一天,我们搞完劳动,懒洋洋地坐在操场边的石头上,等着伙房蒸熟晚饭后的敲钟声。那天是到邵家冲挑生石灰回学校。男生一担要挑80—100斤,来回大约10里路,要翻一座山,过一条河,一趟来回要一个半小时,上午两趟,下午一趟。下午回来的时候已经精疲力尽了。夕阳斜照,大家或坐或躺,有一句没一句地聊着闲天。

教我们《暮投石壕村》的韩老师慢悠悠地踱过来,漫不经心地和我们:“告诉你们一个消息哦,国家恢复高考了,以后只要考得上就可以上大学、吃商品粮了。”他说得轻描淡写,但这每一字对我来说都似惊雷一般。我一跃而起,也等不及那碗珍贵的晚饭了,就送给好朋友们吃。我要立即回家,把这个惊人的消息告诉我的哥哥。

他是在镇上的杨集中学读的高中,现在已经回家3年了。回家3年,受尽煎熬。现在我们也有可能谁也不求就可以吃商品粮了!那时候大约5点左右,秋高气爽,阳光瞬间变得灿烂而温暖。那走过几百遍的15里山路上,山间梯田里的谷子已经收割完了,留着金黄色的谷茬,满山深绿的松树和柏树间,点缀着些黄的、红的秋叶。我第一次发现,我们的山峰在秋天竟然是彩色的。我的心从没有那样舒畅,就像那一群群的鸟儿在山间、在天空快乐地飞翔。

我不知道山外的世界是什么样,但我知道山外肯定有一个精彩的世界……我保持着正常的步伐和速度,不想让人觉得轻浮。走过最后一户人家,再穿过几片梯田,就已经可以看见我家了。我环顾四周,确认没有人看见我,觉得没必要再忍了,于是撒腿就跑,回家,推开门,告诉我哥:要高考了!

(……)

5月底,我们参加预考,取得准考证。我们年级两个班约100人,只有20多个人考到准考证。学校里只有这么几个老师,就把这20多个人单独集中在一间教室里,称之为“攻关班”。没有考到准考证的同学,彻底没有了希望,有些人还对攻关班使了不少坏招。

1979年7月的7、8、9日3天,学校里专门腾出一间教室,我们年级两个班20多个人参加了高考。从别的学校来了几个监考老师,虽然是两个人坐一张桌子,但桌子摆得比平常上课时要远,整个气氛很严肃。连镇里的特派员都来查看,腰里还别着一把神秘的手枪。考完,我估计总分在350分的样子,应该是一个相当好的成绩了。3天后学校放假,我挑上行李回家,想着抓紧时间还可以挣点工分。回到家里,我站在灶台边看着妈妈做晚饭。从小我们就是这样,大人做饭的时候,我们站在灶台边,或者给灶里加柴,这样才有时间和妈妈、奶奶说说话。

妈妈问我考得怎么样,我说如果不出政审、体检之类的意外的话,考走应该没有问题。长这么大,家里从来不会问我们的学习成绩。我知道妈妈问的意思,于是马上对她说,不要为我作什么准备,等考上了再说吧。

等到高考的分数出来,我一个小学同学的学校的第一名考了289分,已经在家里杀猪庆祝了。他问我考得怎么样,我说估计350分吧。他有些将信将疑。

后来我去查,不算英语成绩,我总分349分,这一年中专分数线280分,专科290,本科300,重点大学(现在的985和部分211)起分线310分。第一志愿报哪里呢,李老师说:“你就报武汉大学吧,校园很漂亮。”不过武汉大学理科只招300来个人,倒是华中工学院招600多人,听说也是好学校,于是我第一志愿报了武大,第二就报了华工。

我依次报了重点大学5所、本科院校5所、专科院校5所,到了中专我就没有填其他学校,只是郑重地填上了京山师范。那一年,全国的应届学生大约有2000万,能坚持上到高中的不到一半,约1000万,考到准考证参加高考的有468万,而大学(专科、本科)只录取28万,即使加上中专也只有50万左右,能考上中专以上的只占总人数的2%左右。承蒙上天眷顾,我们攻关班一共有5人考上大学,6人考上中专。填好表,统一做了体检。每到一个地方,他们都对我们特别好,就像是他们家的小孩一样,好像这是我们镇上共同的快乐时光。的确,这一年是我们杨集中学作为高中存续的短暂时间里最辉煌的一年。

一天中午,我妹妹跑着回到家,大声喊道:考上了武汉大学!我问是武汉的大学还是武汉大学?我妹妹说是武汉大学,化学系!我们已经知道,武汉大学不仅仅是重点大学,还是重点中的名牌大学,这真让我们喜出望外!

8月下旬接到通知书,要从大队开始打证明,到杨集粮管所办粮食迁移证。我们知道,从此有国家发粮票吃饭了。不过到校的头几天买菜票和饭票总要准备一点粮票和油票吧。于是我背了10斤米和4两菜油,到粮管所换了10斤全国粮票。

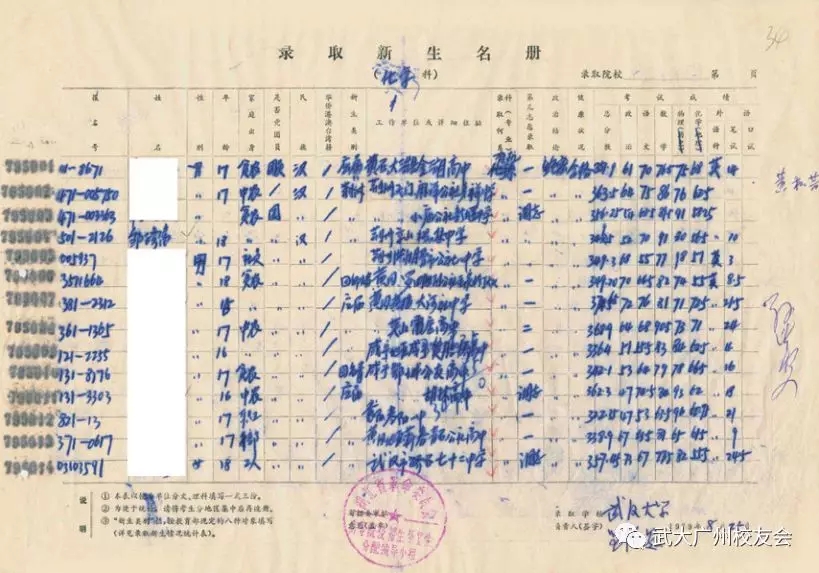

武汉大学1979年有机化学专业录取新生名册,邹榛夫校友提供

转眼就到了临行的那一天。我们天不亮就起了床,生产队长崔运华安排了手扶拖拉机,拉上我的木箱子、邻居汤文发给我精心做的一把小靠背椅,还有最贵重的一共凑到的107元钱,出发了。拖拉机欢快地吐着烟圈,载着我们上坡下,一直把我送到了100里外的京山县城汽车站,搭上了前往武汉的长途汽车。到达武汉新华路汽车站,在出站口外面上了武汉大学迎新的卡车,感到大学真真切切地就在前面了。

大学校园会是什么样子?

我只在小学三年级的时候想过一次。后来,卡车把我送到体育馆前面下车,那个雄伟壮观的建筑太出乎意料了,抬头又看到山顶上还有像仙山琼阁般的楼宇。我发出感慨:天,大学可以美成这样啊!

邹榛夫,1979—1986年就读于武汉大学化学系有机化学专业,获理学学士、硕士学位。现任广州集泰化工股份有限公司董事长。